第一話 「酒にも故郷はあるのです」

僕たちは、同じ名札を付けて並んでいる。

右も左も前も後ろも、みんな同じ「いいちこ日田全麹」だ。

でも、これはただの同姓同名で「同じもの」なんてひとつもない。

こうして一緒に並んでいるのも、出荷前のほんの少しの期間だけだ。

僕は、まだ世の中を知らない。

数日前に、タンクから出されて新品の瓶に入ることができた。

中身も瓶も新品ってことは、正真正銘の新人で、

この出荷前の期間にリターナブル先輩の話を聞いて、

外の世界を想像するのが精一杯だ。

これは、そんな僕の出荷から回収までのストーリーだ。

「人生は色々よ」

右隣のリターナブル先輩が教えてくれた。

彼女は、前回「集団出荷」だったらしく数十人の仲間と一緒に

大きな居酒屋さんで過ごしたそうだ。

「私は、ボトルキープ組だったの。

ボトルキープされるとね、名前をもらえるわ。

私は『はしもっちゃん』という名札を付けられたのよ。

中には、『ゆうちゃん』や『ヒデ』なんかもいたわ」

新しい名前なんて想像もしていなかった僕は、

羨ましくなって「いいですね!」と声をかけたが

「女の子なのにね」

僕の声をふさぐように、彼女は低いトーンで応えた。

なるほど、思うようにいかないこともあるんだな。

「みんな、それぞれよ」

ため息まじりに彼女が話し続けるのを、僕は熱心に聞いた。

少しシリアス感が増している様子にドキドキしたけど、

僕はまだ世を知らない。色んな覚悟が必要だ。

「ヒデは、一晩でいなくなったわ。

・・・・・・ご主人様の酒癖が悪くてね、

ヒデに名札を付けた時にはだいぶ酔っぱらってらしたのね。

瓶を開けるや否や、中身を全てこぼしてしまったの。

楽しんでもらうこともなく、ニックネームを付けられただけの人生よ」

「ご主人様は色々よ、愚痴や自慢が好きな人もたくさんいるわ。

飲み過ぎて周りに絡みだす人や、眠ってしまう人。

二度と会いにきてくれない人だっているのよ。

でもね、私たちはあくまでも『楽しんでもらうアイテム』よ。

ご主人様のことまではコントロールできないの」

良い人に選ばれて、可愛がってもらう姿しか想像していなかった僕は、少ししゅんとした気持ちになった。

そのことを察したのか、彼女は僕に鋭い言葉を突きつけてきた。

「あなた、無事にお店に辿り着く前提で想像してない?」

え、えっ?辿り着かないことなんてあるのか!

これは、なかなかの衝撃だった。

今こうして倉庫に並んでいるのは「出荷」という晴れ舞台のためなのに、そこまでに何か障害があるのか!

倉庫に並ぶまでに、品質チェックではじかれた仲間もいた。

それまでの間だって、何度も「チェック」という競争社会をくぐり抜けてきたというのに、もう争いは嫌だよ。

「お店に行く前に、流通ってもんがあるのよ」

リューツー?

もう、キョットーンだ。

「私たちは、まっすぐお店に行く訳じゃないわ。

業務用の酒屋ってのがいてね、まずはそこに運ばれるのよ。

そこから酒屋が決めた配送先に行くのよ」

・・・・・・知らなかった。

彼女の話を聞いておいて本当に良かった。

もし、知らないままでいたらリューツーたるものの段階で

無駄に『可愛がってね』オーラを出してしまうところだった。

「悲惨なのは、そこで終わることよ。

私たち、こんな男らしいルックスをしているけれど所詮は『瓶』よ。

傷つくこともあれば、壊れやすい一面もあるわ。

流通段階で乱暴にされた仲間のことを....」

彼女は涙ぐんで言葉を詰まらせた。

ぼ、僕だって、そんな悲しいのは嫌だ!

外の世界は、想像よりも遥かに複雑なみたいだ。

いっそ一生倉庫にいた方が幸せなんじゃないかと弱気の影が差した時だった。

カツカツカツカツカツカツカツカツ。

足音が聞こえる。

どうやらこれは、ひとりの足音じゃない。

「出荷の人達がきたわね」

彼女はつぶやいて、最後に力強く僕にこう言った。

「ここにいるみんな、名前は同じだけど人生はそれぞれよ。

『ヒデ』だって幸せだったのかもしれないわ。

どんな人生が幸せかなんて、それぞれ違うのよ。ねえ、またここで会いましょうね」

そんな!僕はまだ不安です!と打ち明ける間も、

ありがとうございました!とお礼を告げる間もなく、

僕と彼女は、倉庫から別々の場所に運ばれた。

僕の入る箱には「愛知県」と書かれていた。

そんな場所、全然知らないけれどもう行くしかない。

さよなら、大分。

僕は僕の人生を経験して、また戻ってくるよ。

第二話 「流されるから気づくのです」

「リューツー」っていうのは、すごく不思議だ。

まず、言葉が通じない。

「こんにちは!大分県からきた いいちこ日田全麹です」

元気よく挨拶したつもりだったけど、

誰も「こんにちは」なんて言ってくれなかった。

そのかわり「Buon giorno」だとか「Bonjour」だとか

巻き舌で威嚇されてしまった。

なんか、怒っているのかな。

よくわかんないや、ワインって人たちは。

そして、高齢化が進んでいる。

確かに蒸留所にはリターナブル先輩がいたけれど、

ここでは、10年も20年も30年も先輩の瓶がたくさんいる。

僕から見たら、おじいちゃんだよ!

でも、なんだか誇らしげなんだよな。

そんなに長い間ほったらかしにされているのに、どうして胸を張っていられるのさ。

よくわかんないや、ワインって人たちは。

でも、やけに居心地がいいんだ。

ほんの少しだけ涼しくて、汗をかくこともない。

ここにいると、外の季節も忘れてしまいそうだよ。

どうやら「定温倉庫」ってやつらしい。

僕以外に、いいちこ日田全麹がいないことは気になるけど

一日目にして、こんなに優遇されるなんて幸せだなぁ。

みんなも、すまし顔してないで感謝すべきだと思うよ。

ほんと、よくわかんないや。ワインって人たちは。

「おいおいおい、なにやってんだよ新人!」

配達員の大きな声が聞こえて、思わず振り返った。

怒鳴られたのは、さっき僕を運んでくれた人だった。

あの人は、すごく丁寧に僕を運んでくれたんだ。

移動疲れでウトウトしていた僕を起こさないように、優しく両手で運んでくれたし、新人の僕が緊張しないように倉庫の目立たない場所に配置してくれた。

そっか、あの人も「新人」だったんだね。

「勝手なことすんなよ!」

それにしても、怒られてるなぁ。

そんなに怒らなくてもいいじゃないか。先輩って怖いな。

「さっき説明したじゃねーかよ!」

新人なんだから1回くらいミスもするよ、許してやってよ。

「何回も同じミスすんなよ!」

え!? 1回目じゃないの?で、でも、そんなに怒鳴らなくたって…新人くん、一体何をしちゃったんだろう…

「いいちこ日田全麹はここじゃねーだろ!」

え、え、えっ、僕?僕のこと?

僕のことで怒られてる?なんで、なんで?

………どうやら、僕は「ここ(定温倉庫)」じゃなかったらしい。

先輩と新人くんのドヤドヤしたやりとりに紛れて、

VIP部屋から、絵に描いたような「倉庫」に移動になった。

正直、全力で不愉快だった。

これって、えこひいきじゃん!なんだよー!もーーーー!!

ワインはいいの?っていうか、ワインだけ?

ワイン様ってこと?ワイン殿ってことっすか?

「リューツー」って差別社会なんだー!何時代だよここは!

僕は、待遇のギャップに納得できずに身体の蓋から底まで不満を膨張させた。

でも、次の瞬間目に入った光景はもっと衝撃的だったんだ。

ピカピカに光る銀色のボックス。

メタリックな外見とは対照的に、ボックスの中はお布団みたいにフカフカだ。

これは、定温倉庫に匹敵するVIP待遇だぞ!

「でも、どうせワインでしょ、どうせ」

銀色のボックスに冷めた視線を送ると、やってきたのはワインではなく、チーズ、ハム。色々な種類の食材たち。

えーと、

お肉屋さんはお肉を売る。

お魚屋さんはお魚を売る。

八百屋さんや野菜を売る。

酒屋さんは……………………酒だよ!

食材って!生物として境界線超えてない!?

酒屋じゃないのかよ!

もう、何がなんだかわからなくなってきたぞ。

ワインばっかり優遇されたり、食材まで出てきたり。

しかも、あいつらはやたらとチヤホヤされているし。

僕たち焼酎と、どうして扱いが違うんだろう……

なんだか、大事にされてないみたいで寂しいよ。

食材の方が大事にされているなんて、けっこうな敗北感だなぁ。

この先、お店に運ばれてからもこんな感じなのかな。

大分にいた頃は、みんな大事にしてくれたのにな。

僕らのことを「おいしい、絶品だ」って褒めてくれたのにな。

なんだか、自信がなくなってきたよ。

不満が不安に姿を変えて、すっかり落ち込んだ時だった。

怒鳴っていた先輩と、叱られていた新人くんが倉庫にやってきた。

そもそも、新人くんが僕を定温倉庫に運んだのがいけないんだ。

あんな世界を知らなかったら、憤慨もしなければ、

がっかりすることだってなかったのに。

「お前、なんでいつも同じ間違いするんだよ」

そうだよ、先輩。もっと言ってやってくれ。

僕は圧倒的に先輩を指示するよ。

「実は、僕・・・いいちこ日田全麹が好きで・・・」

新人くんから、まさかの告白が出た。

「焼酎も定温倉庫で管理すれば、もっと美味しくなるかもしれないと思ったから…いつもバレないようにこっそりやってたんです。毎回見つかっちゃいますけどね」

新人くん、なかなか可愛げのあることを言い出したぞ。でも、そのせいで僕は傷ついたんだけどね。

「わかるけどさ」

え? 先輩、わかるの?

「ワインは、色々とデリケートなんだよ。焼酎と同じように扱うわけにはいかないんだ。どっちが大事とか、そういう問題じゃないんだよ。焼酎だってワインと同じくらい大事だけどさ、肉の保存と野菜の保存も違うだろ。そういうことだよ」

そうなの?そういうことなの?本当に大事に思ってくれてる?

ほら、新人くんだって「ビミョー」って顔してるよ。

「お前、信じろって。俺だって焼酎が好きなんだ。

ワインもいいけどさ、焼酎には焼酎の良さがあるよな。

まず、色んな飲み方ができるしさ。

付き合いで長時間飲む時は薄くできるし、飲みたい時にはロックでいけるし、いいちこ日田全麹だって、かなり好きだよ。

大麦の二段仕込みって格別だよな」

なんか、褒められているような気がする

新人くんも、うんうん。なんて頷いている。

「俺は、毎日付き合える酒を大事にしてるんだ。

だから、焼酎は特別に好きなんだよ。

お前だって、同じ気持ちなんだろ?

だったら、俺が言ってることを信じてくれよ」

先輩は、そう言って僕を片手で持ち上げた。

不安になっていた心に、ストライクのセリフを投げつけてからの、抱擁。

先輩はなかなかのやり手だな。僕だってポーっとしちゃうよ。

「じゃ、よろしくな」

あれ?先輩、行っちゃうの?

僕の身体は新人くんバトンタッチされた。

「なんか、ごめんな」

新人くんは、僕に謝罪の言葉を告げて配送車に向かって歩き出した。

・・・・もう、いいんだよ。

新人くんなりの、僕への想いなんだもんね。

それにしても「リューツー」は、あっという間だったな。

落ち込んだりもしたけど「毎日付き合いたいお酒」なんて、

嬉しいことも言われた。

いよいよ、お店だ!

僕のご主人様になる人は、毎日会いにきてくれるかな。

第三話「酔わせ上手に学ぶのです」

ピカピカに磨かれたグラス

規則正しく積まれてあるコースターと灰皿

程よく落とされたムーディーな照明

首から名札を下げて並んでいる数々のボトル…

僕は、その列の一番右端に立っている…

実は、けっこう緊張してるんだ。

ここは、いわゆる「スナック」らしいんだけど、

こんな世界は見たことがないし、ママはとっても美人だし、

他の女の子たちもキレイだし、ドキドキしちゃうよ。

他のボトルは、みんな堂々としているなぁ。

名札がついているってことは、ご主人様がいる証拠だよね。

さっき棚から運ばれていったボトルは、

お客さんと女の子に囲まれて楽しそうだな。

みんなニコニコしてくれて、嬉しいだろうなー。

僕も、早くご主人様が欲しいなぁ

・・・・それにしても、ママはきれいだなー

「ママ、きれいよね。私も好きよ」

隣に並んでいたボトルに声を掛けられた!

ど、どうして僕が思っていたことがわかったんだろう。

「私はね、特定のご主人様がいないのよ」

よく見ると、彼女の瓶の蓋は開封済み。でも、確かに名札はついていなかった。

「あなた、早くご主人様が欲しいと思っているでしょ。私も、この店にきたばっかりの時はそう思っていたわ。私はね、ここで働くスタッフのためのボトルなの」

僕は、彼女の言っていることがよくわからなかった。

だって、僕たちは

『お客さんに楽しんでもらうアイテム』

でしょ?リターナブル先輩もそう言っていたはずだ。

「ちゃんとしたご主人様が欲しいですよね」

僕は、彼女の気持ちを代弁するつもりで声を掛けた。

少し同情めいたように聞こえたかもしれないけど、彼女だってきっと憤っているはずだ。

「ハハッ!ぜーんぜん、欲しくないわ」

僕の予想を180度裏切って彼女は爽快に笑った。

「あなたは、どうしてご主人様が欲しいの?」

えっ!まさかの質問返し・・・・

そういえば、よく考えたことがなかったな。

「えっと、あの、その、僕は、役に立ちたいっていうか、

そのー、えーと、誰かに喜んで欲しいっていうか」

しどろもどろになっちゃった・・・

もしかしたら嘘っぽくきこえたかな。

でも、口に出したら妙に納得できた。

確かにそれが僕たちの『お仕事』だもんね。

「誰かっていうのは、お客さんじゃなくたっていいわ。

ねぇ、ここで働いている女の子達をよく見ててごらんなさい。

お話して、笑って、お酒の相手をしているだけじゃないわ」

そう言われて、僕はしばらく女の子達のことを観察することにした。

えーと、あの子は背中が大きく開いた赤いドレスで、

あっちのテーブルの子は口元のホクロがセクシー、

カウンターの女の子はショートヘアでキュート・・・

「私が見てって言っているのは、外見じゃないのよ」

明らかにイラついた声で注意された。

「あなた、女の子たちの気配りが見えないの?」

え?気配りって言われても・・・

よし、目移りするからいけないんだな!赤いドレスの子に注目してみよう。

彼女の言いたかったことはほんの1時間もすれば理解できた。

まずは、灰皿の回転がはやい。

お客さんが何本目のタバコを吸っているのか把握しているようだ。

話が盛り上がっていても、グラスは絶対に空にさせてないぞ。

お酒を飲むペースも見ているんだね。

それから、色んな歌を知っているみたいだ。

カラオケのリクエストには100%応えているもんね。

自分の隣に座っているお客さんだけじゃなく、テーブルが盛り上がるようにしているのも見て取れる。

おっと!酔っぱらって帰り惜しんでいるお客がいるぞ、

女の子の腰に手を回して迫ってるじゃないかー!

「今日は、そんなにお金をつかわないでいいのよ。そのかわり…明日もまた会えれば嬉しい」

上手い!そのかわしかた!ビバ!

あ、ちゃんと外まで見送ってあげるんだね。

さりげないけど、よく気がつくなぁ。

「今日は、もうあがっていいのよ」

ママが、赤いドレスの女の子に耳打ちをしていた。

え?どうして?どうしたの??

よく見ると、女の子は今にも泣きそうな顔をしていた。

暗めの照明でよくわからなかったけど、顔色も良くないじゃないか。

「ごめんねママ、薬飲んで明日は元気に出勤するから」

女の子はそう言って控え室に消えていった。・・・体調が悪かったみたいだ。

そんなそぶりはちっとも見せなかったし、

朝だって普通に振る舞っていたのにどうして急に?

「ママはね、わかるのよ」

隣のボトルが呟いた。

「女の子達のことをよく見ているわ。口に出さなくても異変に気がつくのよ。

赤いドレスの女の子も元気そうに見えたでしょ?

お客様をもてなすのが彼女達の仕事だもの。

自分の不調なんて、見せたりしないのよ。

私は、そういうママや女の子のプロ意識が好きだわ。

お店が閉店した後、ママは女の子たちのためにお酒をふるまうの。私は、その時に開けられるボトルよ。

ご主人様は、たったひとりのお客さんじゃなくてもいい。

私は、頑張っている女の子達の役に立てれば幸せだわ」

僕は、少し恥ずかしくなった。

さっき「どうしてご主人様が欲しいの?」と聞かれた時しっかりと答えを持っていなかった。

お客さんにキープされていない彼女に同情したけど、

女の子達やママのプロ意識を知れば、同情どころか、誇らしいことじゃないか。

大事なことは「ご主人様ができる」ことじゃない。

誰かの役に立つことなんだ。

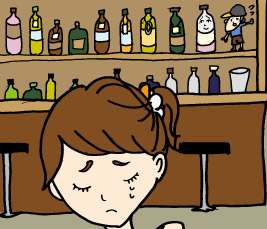

すっかり夜も更けて、お店の看板が消えた後

隣のボトルが開封された。

「ママ、いただきまーす」

営業中よりも無邪気な顔で、女の子達はグラスを傾けている。

早退した赤いドレスの女の子を気に掛けてメールを打つ女の子や、

カラオケの練習をしたいと言って、昔の演歌を歌う女の子。

接客のアドバイスを仰いでいる女の子は新人さんかな?

ママはワインを片手にその様子をカウンターから眺めている。

「ママ」っていうだけあって、やっぱり包容力を感じるな。

お姉さんとも違うし、お母さんとも違う独特の貫禄がある。

しっとりと落ち着いていて、大人の女性って素敵だな・・・

そんなことを思いながら、ママのうなじに見とれていた時だった。

「ママ!歌ってー!!」

BGMは80年代真っ盛りのイントロ。

明らかにポップ、というかアイドル系のノリ。

あ、ママ! いつの間にカウンターからフロアに移動したの!?

・・・お、踊ってるじゃないかー!

♪君がス・ス・スキだと急にもつれないで 時は逃げないわ♪

ママのギャップ!

大人系から聖子ちゃん系まで引き出しを持ってるのか。

さっきまでのイメージとは違うけど、こっちのママもかわいいな。

ふとテーブルに目をやると、

隣にいたボトルはもう空になりそうだった。

「おーい!大切なことを教えてくれてありがとう!」

カラオケの音で、彼女に声が届いたかはわからないけど

精一杯大きな声でお礼を言った。

ありがとう、僕は自分のするべきことがわかったよ。

第四話「出会いに酔う日もあるのです」

その人がお店に来たのは、暑い夏の夜だった。

まだ、開店して間もない20時30分。

ひとりでくるお客さんは珍しくないけど、その人はやけに紳士的な静けさをたたえていたんだ。

女の子目当てでやってくるお客さんや、いわゆる常連さんとも違うオーラがあって、僕は、その人のことが気になっていた。

「あんちゃん、今日はひとりなの?」

ママの一言で、その人の名前が『あんちゃん』だとわかった。

手入れが行き届いたジャケットやシューズ、

ナチュラルに整えられた眉、凛々しく結ばれた口元、筋の通った鼻のライン。

あんちゃんは、一見「寡黙な紳士」に見えるけど、

僕には気になることがひとつあったんだ。

なんだろう、あの眼光は。

あんちゃんは少し垂れ目で、

「穏やかで優しい眼差し」

なんて言葉も似合いそうだけど、僕にはわかるんだ。

あんちゃんの瞳の奥には、何か鋭い光がある。

それは、哀愁とも怒りとも違っていて、

僕はその正体が知りたかった。

だから、あんちゃんから目が離せなかったんだ。

「今日は、静かに飲もうかなと思ってね」

へぇ、あんちゃんは随分穏やかな口調なんだな。

でも、静かに飲むならここのお店じゃなくてもいいのに。

ここはカラオケもあるしさ。たまに大騒ぎする若者もいるよ。

「お、いいちこ日田全麹があるんだね」

あ!僕のこと?

あんちゃんに僕の視線が届いちゃったのかな。

「そうなの、いいちこのねぇ『こうじくん』っていうのよ」

え?ママ、そうなの?僕ってこうじくんなの?

「ハハッ、そりゃぁ良い名前だ!

いいちこ日田全麹の『こうじくん』か。じゃあ、今日はそいつをもらおうかな」

胸がドキッとした。

まさか、あんちゃんが僕のご主人様になるなんて。

お店に入ってきた時からどうにも気になっていたあの感じ。

こういうのを運命っていうのかもしれないな。

ママは、僕の首に掛けるための名札とペンを持ってきた。

「あんちゃんでいい?」

ママがそう聞くと、あんちゃんはこう答えた。

「いや、そいつは『こうじくん』って名前があるんだ。

立派な名前があるんだから、大事にしなくちゃね。だから『こうじくん』と書いてくれ」

そのことに驚いたのは、僕だけじゃなかった。

今、この棚に並んでいる他のボトル達もみんなザワザワと騒ぎ始めた。

「おい、こんなことは初めてだぞ」

隣に並んでいる焼酎が言った。

「なんか、うらやましいな」

真上の棚からも声がした。

僕は、恥ずかしいような誇らしいような気持ちで

首から『こうじくん』の名札を下げた。

そうして、あんちゃんは僕のご主人様になったんだ。

「ママ、こうじくんをロックで頼むよ」

ドキドキ・・・あんちゃんは僕を気に入ってくれるかな。

カランカランとグラスを2回ほどまわして、一口、二口、あんちゃんはゆっくりと口に運んだ。

「いいねぇ」

やった!褒めてくれたぞ!

「大分は、いいところだよ。特に日田はね、山紫水明といって水と空気が清らかで美しい土地なんだ」

ママに言っているのか、それとも独り言か、もしかして僕に言ってくれたのか、あんちゃんはポツリポツリと話し始めた。

「こうじくんは、日田蒸留所から来たんだな」

へぇ、あんちゃんは詳しいな。

「大分といえばね、歌手の松原のぶえさんの出身地だね」

ん?それはよくわかんないな・・・

「『男なら』という歌があってね」

そ、それも、僕よくわかんないです・・

「♪男なら 男なら 黙って心で あぁ 酒を飲む♪」

あんちゃん歌い出しちゃった!

そんなことよりも、うまい。淡々としているけど確実に美声だ。

「あのー・・あんちゃんにお願いがあるんですけど」

お店の女の子があんちゃんに声を掛けてきた。

「はじめまして。私、このまえ入店したばかりの『ナツ』といいます。

実は、歌が苦手で悩んでいるんです。

あんちゃんの噂は、ママや仲間から聞いています。

もし良かったら、歌を教えてくれませんか?」

噂ってことは、あんちゃんの歌はやっぱり特別なんだ。

僕の耳は間違っていなかったんだね。

「ナツちゃんはじめまして。まぁ、座りなさい」

あんちゃんは、ナツちゃんにも飲み物をすすめた。

てっきり、僕の出番かと思ったけど、ナツちゃんには別のお酒を出したんだ。

その時、僕はその意味を想像もできていなかった。

「あ!あんちゃんだ!」

お店のドアが開いて、数人の男女が入ってきた。

あんちゃんを見つけるなり、あの歌を聞かせてとか、

この前の歌が聞きたいとか、カラオケのリクエストがはじまってあんちゃんの周りは一気に賑やかになった。

今日は静かに飲みたいと言っていたのに、これじゃあ台無しじゃないか。

ふいに、あんちゃんの眼光を思い出した。

急に大勢に囲まれて、気分を害していないだろうか。

あの鋭い目つきは、今どうなっているんだろう。

おそるおそる、あんちゃんの顔に目を向けた。

♪男なら 我慢しろ

男なら 強く生きろ♪

歌ってる!もう歌ってる!

だいぶ、男前な目つきになってる。

うわぁ、握手を求めるお客さんがいるじゃないか。

あれれ、決めポーズまでしてるよ。

わぁ、拍手喝采じゃないか!すごいな、あんちゃん!!

熱気冷めやらぬ中、あんちゃんが席に戻ってきた。

おつかれさま、あんちゃん。静かに飲みたかったのに、大変だったね。

「いやぁ、楽しかった」

え?そうなの、あんちゃん。静かに飲みたかったんじゃ・・

「ママ、今日は良い出会いが3つもあったよ」

あんちゃんは、しみじみとママに語りかけた。

「歌をリクエストしてくれた人達はね、実は初対面なんだよ。どこかで僕の歌を聞いたことがあるらしいんだ。

それから、ナツちゃん。一生懸命な新人さんじゃないか。

歌の件も、とても好感が持てるよ」

ママは、微笑みながら黙って聞いている。

「3つめの出会いは、こうじくんだな。

かぐわしい香り、やさしい飲み口。僕は気に入ったよ!」

あんちゃんが本当に満足げな顔をするから、

僕は少し照れくさくなった。

どうしてそんな嬉しいことを、惜しげもなく言ってくれるんだろう。

「静かに飲みたかったのに、ごめんね」

ママが、僕の気持ちを代弁してくれた。

そうだよ、あんちゃんは本当に楽しかったの?

「いいんだよ、ここは社交場だからね。

僕は、お酒が繋いでくれる出会いが好きなんだ。

それに、ひとりで飲みにくると不思議と出会いが多いもんだ。

今日は、とても気分よく飲めたよ」

あんちゃんは、そういってグラスの中身を飲み干した。

僕は、出会いについて考えてみた。

あんちゃんと、ナツちゃん。

あんちゃんと、お客さん。

あんちゃんと、僕。

この店の中で、今日は3つも出会いがあった。

その出会いのおかげで、僕には『こうじくん』という名前ができた。

あんちゃん、次はいつ来てくれる?

僕は、あんちゃんのことをもっと知りたいよ。

第五話「恩があるから守るのです」

あんちゃんは、一体何者なんだろう?

よく考えると、僕はあんちゃんのことをよく知らない。

ヒントといえば、妙に歌が上手いこと。

それから、あの鋭い眼光だ。

演歌歌手かな?でもあの眼光はただ者じゃないぞ。

もしかして、俳優?

鋭い目付きで時代劇も歌もこなす渋い役者とか。

うーん・・・わからないな。

「あーあ、こうじくんはいいよな」

真上にいる焼酎が、わざとらしく大きな声で言った。

少し意地悪なニュアンスを感じたけど、僕は、もめごとは苦手だ。

「え?どうしましたか?」

できるだけサラッと爽やかに返事を返した。

「だってさぁ、あんまり引っ張りだこにならないじゃない。

俺なんてさぁ、ご主人様だけじゃなくて女の子や友達にも

バンバン振る舞われるから忙しくって。

今日あたり、空になっちゃうかもなぁ」

真上の焼酎が言っているのは、予想通りの「意地悪」だった。

あんちゃんと出会って一週間。

僕は、実はあまり飲まれていないんだ。

僕が『こうじくん』っていう名前をもらった時から、

この焼酎は少し僕に冷たい。

彼は、棚から下ろされる度に出番の少ない僕に対して

やけに勝ち誇った顔を向けてくるんだ。

「ご主人様に愛されていない」

彼は遠回しにそう言いたいんだと思う。

「まぁ、俺たちなんて飲まれてナンボだから別にいいんだけどね」

ほら、また嫌味がはじまった。

あんちゃんは、あれからひとりでお店にくることはなかった。

他のお友達や仲間を連れてやってきては、みんなで違うお酒を飲むことが多かった。

あんちゃんは、みんなを見送った後に

「こうじくんをくれ」と言って一杯だけ飲むんだ。

僕は、別にそれでもかまわないんだけど。

意地悪を言われると、少しだけ不安になるんだ。

「こんばんは」

あんちゃんがきた!

あ、今日は仲間と一緒なんだね・・・

・・・・・・・・・・

ちょっと!なんでガッカリしてんのさ!

どうしたんだ、僕は!

バカバカしい、あんちゃんは楽しんでくれているんだ。

たった一杯だって、僕はかまわないんだ!

あんちゃんは、予想通り僕じゃないお酒をオーダーした。

いつも通りカラオケを楽しんでいるし、それで僕は満足だよ。

それにしても、今日の仲間はみんな歌が上手だなぁ。

「あんちゃん、俺の新曲を聴いてくれた?」

仲間のひとりがバックからCDを取り出した。

なるほど、やけに上手いと思ったらこの人は歌手なんだね。

「あんちゃんのディナーショーは最高だよね」

あんちゃんのディナーショー?

「売れない俺にも、チャンスをくれてありがとうね」

チャンスをくれる?あんちゃんが??歌手の人に???

ってことは、あんちゃんはやっぱり演歌歌手なんだ!

しかもディナーショーとかやっちゃうんだから、

ファンが多いんだろうなぁ。

「そうだ、せっかくだから君の新曲を生で聴かせてくれないか」

あんちゃんが仲間に新曲の披露をリクエストした。

歌の上手いあんちゃんグループはお店の中でも注目の的で、

あんちゃんの提案に、周りのお客さんも期待しているみたいだった。

僕も楽しみだ。早く聴きたいなぁ。

おっ!イントロがはじまったぞ。

すごい拍手じゃないか!いいぞ、いいぞ!

ガッシャーン!!

大きな音がしてお店の扉が開いた。

なだれ込むようにして、数人の若者が店内に乗り込んできた。

だいぶ、酔っぱらっているみたいだ。

なにか大声を出しているけど、ロレツもまわっていないし、

カラオケの音と混ざってよく聞こえない。

足元がもつれて、他のお客さんのテーブルにガンガンぶつかってるよ。

あぁ、お客さんの服にお酒がこぼれたじゃないか!

女の子達がなだめようとしているけど、全く無理だ。

うわぁ、ママに絡んでるよ。

嫌だなぁ・・・・

せっかくみんな楽しんでいたのに。

「なぁんだよう、いいじゃんかぁ、飲ましてよー!!」

さっきまで流れていたカラオケの音がプツリと消えて、

店内に響いたのは、泥酔した若者の大声だけだった。

急に響き渡った自分達の大声に驚いたのか、静まり返った店内に事態を把握できないのか、

若者達はキョトンとして、動きを止めた。

次の瞬間に口を開いたのは、あんちゃんだった。

静かに若者達の方に歩み寄った。

リーダーらしき男の前で立ち止まると、こう言ったんだ。

「こどもたち、もう帰りなさい」

たった一言だったけど、たった一瞬だったけど、

僕は見逃さなかった。

あの目は、多分一生忘れないと思う。

はじめてあんちゃんに会った時に感じたもの。

鋭く、重く、強い眼光だ。

相手を石にしてしまうような視線に若者達もフリーズしていたけど、

あんちゃんに肩を叩かれると、逃げるように退散して行ったんだ。

「さぁ、仕切り直そう。せっかくの君の新曲だ!

ぜひ、ゆっくり聴かせてくれよ」

あんちゃんの一言で、店内に和やかな空気が戻ってきた。

仲間の新曲をみんなで楽しんで、アンコールまで出たんだ。

その間に、ママがあんちゃんにお礼を言っていた。

あんちゃんは「いいんだよ」「恩返しだよ」と言ってたけど、

ママに何か恩でもあるのかなぁ。

今日の宴は遅くまで続いた。

帰り際、あんちゃんはたくさんお礼を言われていて、

その度に「いいんだよ」「恩返しだよ」とこたえていた。

あんちゃん、どうしてなの?恩返しってどういうことなの?

「こうじくんをもらおうかな」

みんなが帰った後、いつものように僕を呼んだ。

ねぇあんちゃん、今日も一杯だけなの?

「今日はたくさん飲んだなぁ、節度があるからお酒は楽しめる。だから、今日はこの辺にしておこうかな」

やっぱり一杯だけ飲んで、あんちゃんは店を出た。

その時の眼光はすっかり穏やかに変わっていて、

あんちゃんの強さと優しさが、僕にはヒーローみたいに見えた。

女の子達の話題は、当然のようにあんちゃんで持ち切りだった。

「誰だって明るくお酒を飲みたいわよね」

「あんちゃんが守ってくれるから安心ね」

うん!僕も深く共感するよ。

「ねぇ、ママ。あんちゃんはどういう人なの?」

ナッちゃん!ナイスな質問だ。僕も気になっていたんだよ。

「ナツは新人だから知らないのね。

あんちゃんはね、元公務員でずっと街を守ってきたのよ。でも、歌に人生を掛けることにしたの」

へぇ、思い切ったことをしたんだね。

「それでも、あんちゃんの人柄は変わらないわ。ヒーロー気質なのよ。

自分は『歌』という贅沢な道を選んだから、歌で恩返しをしたいってよく話しているわ。

おかげで、守ってもらってばかりだけどね。

恩返しなんて、こっちがしたくらい」

ママは、申し訳なさそうにうつむいた。

きっと、ママもあんちゃんに恩返ししたいんだね。

あんちゃんの瞳に光るあの眼光は、昔の仕事で鍛えられたものにも見えるし、歌に対する強い決心や覚悟にも見える。

それから、僕たちは「節度があるから楽しめる」ってこと。

たくさん出番が訪れて、消費されることよりもずっとずっと幸せなんじゃないかな。

あんちゃん、いつか僕も恩返しするからね。

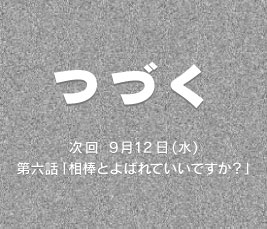

第六話「相棒とよばれていいですか?」

彼は、どうしちゃったんだろう。

僕に意地悪をぶつけてきていた、あのボトルのことだ。

彼は僕の真上に位置しているから、

棚から下ろされないと、顔を合わせることもない。

この1週間は、彼の姿を見ていないし声も聞いていない。

まぁ、僕としては意地悪を言われることもないし、別にいいんだけど・・・

思い切って、下から声を掛けようかな。なんて考えたりもしたけど、寝た子を起こすようなマネもしたくないし・・

別にいいや!あんな奴。気にすることなんてないや。

「おはようございまーす」

あれ?ナッちゃん、あんちゃんと同伴?

「カラオケの練習を付き合ってもらったの。

その後、食事もごちそうしてくれたのよ」

あぁ、そういうことか。

「あんちゃんの行きつけのお店なんだって」

ふーん、そうか。行きつけか・・・

・・・ってことは、もしかしてボトルがあるの?

今まで考えたこともなかったけど、

あんちゃんのボトルは僕だけじゃないかもしれない・・

あれ!やだ、どうしたんだろう。この気持ち。

悔しいような、悲しいような、複雑な感情。

ヤ、ヤキモチなんかじゃないよ!

「ホテルのレストランで食事して、

ビールを一杯だけ飲んできたのよね」

・・・・・・・ホッ。

え、わああぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!

何をホッとしているんだ、僕は!

「よく利用する店なんだ」

どうやら「飲み屋さん」ではないみたいだ。

嫌だな、僕は。ヤキモチなんて恥ずかしいよ。

「こうじくんをもらえるかな」

同伴とはいえ、一人でお店にきたあんちゃんは、さっそく僕を呼んでくれた。

今思えば、その時に彼の方を振り向くこともできたんだけど、僕は、嬉しさが先立っていてすっかり忘れていたんだ。

♪あの時の涙は 心の愚痴♪

原曲キーを2〜3つ高くして、ナッちゃんが歌っている。

これは、あんちゃんの歌「俺たち・・・相棒」だ。

CDも発売されていて、僕の好きな歌なんだ。

特に、♪あ〜の とぉきの 涙は〜♪って伸ばすところ。

「しゃくり」っていうテクニックらしいんだけど、

ナッちゃんもだいぶ上手くなったなぁ。

うーん、でも2番になるとまだ不安定かな。

「ナッちゃん、しゃくりがだいぶ上手になったね。

2番も安定して歌うためには、腹式呼吸が大事だね」

あんちゃんは、人の歌を聞き流さない。

きちんと受け止めて、誠実にアドバイスをするんだ。

僕は、そういうところも好きだなぁ。

「この歌、あんちゃんが作ったんでしょ」

シャンパンの瓶を片手に、ママがやってきた。

「ママは鋭いなぁ、ペンネームの意味がないじゃないか」

え?そうなの!

あんちゃんは、曲を作ることもできるのかぁ。

「歌手っていうのは、贅沢なことだよ。

ただね、贅沢には代償も伴うんだ。

我慢も悩みもたくさんあるけど、夢もある。

僕たちはね、聴いてくださるお客様に支えられているんだ。

だからね、情を大切にしたい。僕の仲間達はみんなそう思っているんだ。これは、そんな想いが詰まった歌なんだよ」

相棒っていうのは、仲間のことかなぁ。

僕は、あんちゃんの言葉からそう推測した。

「じゃあ、私からの情として一杯どうぞ」

ママが、シャンパンを開けようとした時だった。

「いや、気持ちだけで十分だよ」

え!あんちゃん、そのシャンパンは高いやつだよ。

せっかくママがごちそうしてくれるっていうのに・・

「僕はね、こうじくんを気に入っているんだ。

こうじくんとは、相性が良いみたいでね。

なかなかサシで向き合うことがないから、今日はじっくりと味わいたいんだ」

ちょ、ちょっとプレッシャー・・・

「フフ、こうじくんもあんちゃんの相棒ね」

え!僕なんかが?

「もちろんさ。不思議な酒だね、いいちこ日田全麹は。

いや、こうじくんは。なぜだかね、情が湧くんだ」

え!あんちゃん、僕のことを相棒にしてくれるの?

「僕はね、こうじくんに癒されてるんだ。

こいつの豊かなうまみがね、一日を優しく包んでくれる。

特別だから一人になった時だけ開けるんだ」

ほのかに赤くなったあんちゃんの顔を、僕は直視できなかった。

仲間と一緒に僕を飲まない理由もわかった。

ものすごく嬉しい理由なのに、ものすごく喜びたいのに、

僕は目を合わせることができなかったんだ。

その日、あんちゃんはリクエストに応えて

「俺たち・・・相棒」を2回ほど歌って店を後にした。

僕は、あんちゃんが歌う様子を、今までの何倍も、しっかりと目に焼き付けたんだ。

ママも女の子達も帰った午前4時。静まり返った店内で僕は口を開いた。

「ねぇ、君の意地悪はどうしちゃったのさ」

真上のボトルに声を掛けたことは、誰が聞いても明確だった。

「こうじくんには、わからないよ」

彼の小さい返事から、卑屈になっている様を感じた。

「飲まれてナンボ。なんて言ってた俺を笑ってるだろ。

俺のご主人様はちっともこないよ、あんちゃんとは違うんだ。

バンバン酒を振る舞って、節度なんてある人じゃない。

きっと今頃、他のボトルに夢中なのさ!

バカバカしくてやってられないよ、割れた方がマシさ!」

彼の投げやりな態度が、どうも気に入らなかった。

君だって、随分可愛がってもらっていたじゃないか。

割れた方がマシなんて、とんでもないことを言うもんだ。

僕は、柄にもなく大きな声を出した。

「君、男だろ!我慢しろよ!男なら夢を持って強く生きろよ!」

どこかで聞いたことのあるセリフが、口からこぼれた。

「俺たちが進む道は、俺たちが決めた道だろ!

それは、人とからむ情けの道でもあるんだ!」

あれれ、このセリフって・・・あんちゃんの歌だ。

「君だって、ご主人様に優しさを教えてもらっただろ!」

今日のあんちゃんのことを思うと、どんどん感極まってきて、言葉が止まらなくなった。

「わ、割れた方がマシなんて、二度と言うなよぉ!」

・・・・・あれ?あれれ?

どうして僕が泣いているんだろう。

慣れないことをしちゃったからかな。

おかしいな、涙が止まらないよ。

「なんだよそれ、心の愚痴じゃないのか」

彼は、あんちゃんの歌詞をおぼえていた。

「き、君の悩みだって、そのうち虹になるよ」

僕は、涙を拭いながらあんちゃんの歌詞を引用した。

それから、思いもよらぬことを打ち明けてしまったんだ。

「ぼ、僕は情けないんだ!グズグズに情けないんだ!

あんちゃんにヤキモチを焼いたり、君の言葉にだって、

ほんとは、本当は動揺したんだ!

あんちゃんはあんなに立派なのに、僕は、僕は・・君のことだって・・もっと早く・・」

まるで、何かぶり返したみたいに号泣してしまった。

でも、これが僕の本音なんだ。

あんちゃんの気持ちを疑ったよ、彼にもすぐに声を掛けられなかったよ、

相棒だって言ってくれてるのに、合わせる顔がないんだ。

ごめん、あんちゃん。情けなくてごめん。

「そんなの・・・俺だってそうだよ」

彼が、涙を噛み殺しているのが伝わった。

「ここにいる、みんなだって・・同じなんだぜ」

次には、涙をこらえきない様子を感じた。

「だから、う、羨ましいんだよ!こう、こうじくんがさぁ」

彼は、泣き出しながらも、そう言ってくれた。

うん、うん。そうだね。

わかってるよ。

喜んでほしくて、みんな棚に並んでいるんだ。

喜ぶ顔を知っているから、出番を待ってしまうんだ。

「こうじくんは、情けなくなんかないよ」

小さい声で、彼はそう言ってくれた。

「僕たちだって仲間だ、相棒じゃないか」

鼻をすすりながら、なんとか言えたよ。ここにいるみんな、気持ちは同じなんだ。

なぁ、相棒。

第七回「酒の席から奇跡がおきたのです」

お酒の席での話は、不思議なことが多い。

特に「実は・・・」って内容の話し。

打ち明け話や告白だったり、時には喧嘩のタネになったり。

翌日には、話した本人がそれを忘れちゃったりするし。

このお店で起こる会話や出来事が、本当のことなのか、冗談なのか、僕は時々わからなくなるんだ。

今日だって、そうだった。

「実は、タイに帰ります」

深夜1時を過ぎた頃、ナッちゃんが宣言した。

帰るってことは、どこかから来たってことだよね。

タイって、日本のどこにあるんだろう。

「そうか、ナッちゃんは国に帰るのか」

え?何て言ったの、あんちゃん。

国って、国って、ナッちゃんってタイって国の人なの?

外国人だったの?ナッちゃんって!

えーー!えーーーーー!!

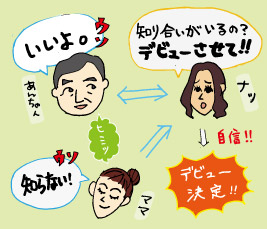

「あんちゃんのおかげで、歌手デビューが決まりました」

えーーーーー!えーーーーーーー!!

ど、どういうこと!?

そう、僕が言っている「分からなくなること」はこういうことなんだ。

今日のナッちゃんは少し酔っぱらっているし・・・

これって、本当なの?冗談なの?

ほら、ママだって驚いた顔しているよ。

「ナッちゃん、デビューって・・・」

あ、タイ人ってことは知っていたんだ。

でも、歌手デビューなんてビックリだよね。

ねぇ、ねぇ、みんなもビックリだよねぇ、ねぇ!

・・・あれぇ?みんなやけに冷静だな。

「知ってた?」

僕は、隣のボトルに小声で質問してみた。

「うん、知ってた」

それにもビックリだよ!僕は!

「ナッちゃん、デビューってどういうことなの」

あれ、ママが厳しい顔をしているぞ。

「まぁ、いいじゃないか。ね、ママ」

あんちゃんはママをなだめようとしている・・・。

「だめよ、あんちゃん。ナツ!ちゃんと説明しなさい」

うわぁ、どうしたんだよママ。

幸いにも他のお客さんはいないけど、あんちゃんにまで、そんなに厳しくするなんて。

「ママ、話を聞きなさい」

あんちゃんは再びママをなだめた。

なんだよ、どうしたんだよ、気になるよ。

「いいかい。落ち着いて話すんだよ。」

あんちゃんは、二人に水割りを作って差し出した。

それから「いいね」と確認してからお店の看板を消したんだ。

これじゃあ、どっちがお客さんかわかんないよ。

「私は、ずっと歌手になるのが夢だったの。歌を歌いたくて、この仕事を選んだわ。あんちゃんにレッスンしてもらってからは、だいぶ自信もついたし上達したわ」

先に口を開いたのは、ナッちゃんだった。

「私が聞きたいのはそういうことじゃないわ。あなたが、あんちゃんを利用したのかってことよ」

ママは、率直に言葉をぶつけた。

水割りのせいなのか、泣き出しそうなのか、

ナッちゃんの顔がみるみる赤くなった。

「あんちゃんの噂は、前から知っていたの。

有名な人だってことも知っていた。だから、この店で働こうと思った。歌を教えてもらおうって最初から思っていたの」

あんちゃんは、なにも聞こえていないかのように二人のグラスにお酒を注ぎ足している。

ママは、黙って聞いているだけだ。

僕はナッちゃんの告白に驚いているんだけどなぁ。

「あんちゃんは顔が広いから、タイにも知り合いがいるって噂を聞いたの。

国の家族のことも心配だったし、あんちゃんに頼ってタイでデビューさせてくれって言ったわ!あんちゃんなら、できるでしょって・・・」

ナッちゃんは、吐き出すみたいに打ち明けて

「ごめんなさい」と繰り返した。

「それで、どうしたの?」

ママは、尋問みたいに引き続き問いただす。

「あんちゃんにオーディションを勧められたの。

審査員に知り合いがいるからって。絶対に合格させるように言っておいたからって。

だからデビューが決まったんです。

マ、ママ。あんちゃんは、お、お客さんなのに、ケジメつけなくて、こんなことして、ごめんなさい、ごめんなさい・・・」

そうか。

「お客さんとの関係はケジメをつけること」っていうのは、ママの口癖だもんね。

「・・・もう、いいわ」

あきらめたように、やっとママの口が開いた。

「そのかわり、このお店には二度と戻ってきてはダメ。

それから、ひとつだけ約束してちょうだい」

ママとの約束は、意外と小さくて簡単なものだった。

『デビューしたら、あんちゃんに電話をすること』

それにはナッちゃんも驚いていたようだったけど、

ママの目を見つめて、しっかりとうなずいた。

おや?あんちゃんが僕を棚からおろしたぞ。

あんちゃんも飲むの?

「特別だよ」

あんちゃんは、初めて自分以外の人にボトルを振る舞った。

僕は、初めて『あんちゃん以外の人』に飲んでもらったんだ。

くすぐったい気持ちだけど、悪くないな。

ナッちゃんもママも、さっきよりも穏やかな顔をしてるしね。

「お世話になりました」

僕を飲み干した後、ナッちゃんはお店を後にした。

「・・・あんちゃんは嘘つきね」

「ハハハッ!お見通しかぁ。さすがママだね!」

あんちゃんは、大きな声で笑った。

ん?嘘って、どういうこと?何が面白かったのかな?

「タイに知り合いがいるなんて、誰かが酔っぱらって冗談を言ったのね。ナツったら、それを信じたんだわ」

「さすがに、そこまで顔は広くないさ」

あんちゃんの『タイの知り合い』って冗談だったの?

じゃあ『審査員に知り合いがいる』っていうのも冗談?

だったら、どうしてナッちゃんはデビューできるのさ!

「あの娘は歌が上手だ、歌を愛しているよ。

オーディションに受かる実力があるのに、自信がなかったんだろうね。僕は、彼女が安心して挑めるように、冗談を言って背中を押しただけさ」

「悪い冗談だわ」

「ママは、どうして気づかないふりをしたんだい?」

「あんちゃんこそ、どうして本当のことを話さなかったの?

マヤが受かった時点で種明かしをしても良かったはずよ」

「・・・きっと、ママと同じ理由だよ」

「・・・そうね」

誰かが言った「あんちゃんにはタイに知り合いがいる」という冗談を、ナッちゃんは間に受けてしまった。

「審査員に知り合いがいるよ」あんちゃんは冗談を言って、

オーディションを受けさせた。

ママとあんちゃんは、そのことを知っているのにナッちゃんには内緒にしている。

本当のことはひとつもないけど、

おかげでナッちゃんはデビューが決まったみたいだ。

あんちゃんは、二人分のグラスに僕を注ぎ足した。

二人ともロックで飲んでいるのに、今日はペースが早いなぁ。

「ナツは、努力できる娘だと思うわ」

「わかっているよ」

「恩返しの念があれば、もっと頑張れるわ」

「そうだね」

「だから、デビューの日までは内緒にしましょう。

電話がきたら本当のことを教えてあげてね。きっと、あの娘の自信になるわ」

ママは、少し寂しそうだった。

「ああ、約束するよ」

あんちゃんは、力強くそう言った。

今の会話は冗談じゃないって、僕にもちゃんとわかったよ。

お酒の席での会話は、不思議なもので、

本当のことや冗談が入り乱れるんだ。

それは、時に奇跡だって起こす。

僕は、それが嫌いじゃないよ。

残り少なくなった瓶の中で、

そんなことを思った夜だった。

第八話「酒の旅はいつまでも続きます」

出会いや別れは、僕たちにも訪れる。

「いいちこ日田全麹」

僕と同じラベルの彼は、いわば後輩だ。

今日の夕方、僕を運んでくれた配達員に連れられて

このお店にやってきたんだ。

あの蒸留所の倉庫からリューツーを経て、

このお店に辿り着いたんだね。

彼も、定温倉庫に運ばれてたりして。

なんだか、懐かしいなぁ。

きっと共通の話題も多いだろうし、

ぜひ、彼と話したいな。

「兄弟ね」

ママはそう言って、僕の隣に彼を並べた。

よし、何から話そうかな。

「ねぇ、リューツーどうだった?」

「・・・・・・・・・・別に」

なに、そのテンション!

エリカ様だって、もうそんなこと言わないよ。

疲れているのかなぁ。不機嫌なのかなぁ。

えー、、お喋りしようよー。

ねぇねぇ、ねぇねぇ。

「なんで、そんなテンションなんすか?」

僕の『喋りたいオーラ』が熱すぎたのか、

逆に質問されてしまった。

しかも、テンションについて君に指摘されるなんて!

まぁいいや、きっかけができたんだし。

「だって、僕たち同郷だろ!

仲良くしようよ、よろしくね!」

シーーーン・・・あれ?無視?

「でも、先輩とはすぐお別れっすよね」

ムッ、なんでそんなこと言うんだよぅ。

とはいえ、僕のボトルを見れば一目瞭然だ。

僕の残量は、あとわずかになっている。

それは、このお店とのお別れとともに、あんちゃんとのお別れを意味している。

薄々気がついてはいたんだけど、考えないようにしてたんだよね。

「そういうの、嫌なんですよ。出会いとか、別れとか。

配達員の人だって優しくしてくれたけど、

お別れはやってくるじゃないですか。

多く出会うと、多く別れなきゃいけない。

そういうのが辛いから、優しくされるのも苦手なんです。

僕はお店に向いてないんですよ。できれば、家飲み用が良かったな・・」

彼の発言は、僕には衝撃的だった。

当時の僕は、早くご主人様が欲しくて、

優しくしてもらうことばかり考えてたよ。

「ハハハッ!」

僕は、つい吹き出してしまった。

「君はネガティブだなぁ、面白いよ」

急に笑われたことが不愉快なのか、彼は黙ってしまった。

「それよりさ、山紫水明って知ってる?」

「・・・なんすか、それ」

「そうだよね、知らないよね」

「だから、どういう意味なんですか」

「知りたい?」

「・・・・・・・・・・じゃ、いいっす」

ヤバイ、じらし過ぎた。

「さ、山紫水明っていうのは、日の光に照り映えて山は紫に、流れる川は清らかに澄んで見えるってことだよ。

僕たちの故郷は、山紫水明っていわれるくらい、山水が清らかで美しいんだって」

これは、あんちゃんと出会った日にあんちゃんが僕に教えてくれたことだ。

「僕は出荷のことばかり考えていたから、蒸留所の周りの景色を覚えていないんだ。なんだか、もったいないよね」

「物知りですね、意外と」

意外とってなんだよ。でも、感心してるならいいや。

「先輩は、寂しくないんですか?

『こうじくん』ってご主人様の名前ですよね?その人と別れるの、辛くないですか?」

そうか、僕の名札を勘違いしているんだね。

「これはね、僕の名前だよ。ご主人様の名前じゃないんだ。

僕たちは『いいちこ日田全麹』だから、ママが『こうじくん』って呼ぶんだ。せっかく名前があるんだからって、

ご主人様がこの名札を付けてくれたんだよ」

彼の顔は、みるみる険しくなった。

「そういうの、辛いです!」

もしかして、彼はすごく臆病なんじゃないのかな。

でも、出会う前から別れを怖がるなんて、

すごくもったいないことだよ。

「君は、こわがりなんだね」

どうやら図星だったらしく、彼は身体を硬直させた。

「嫌かもしれないけど、聞いてよ」

僕は、おかまいなしに話し続けた。

リューツーで定温倉庫に運ばれたことや、

配送員が焼酎好きだった話し。

ここの女の子達のプロ精神や、

ママの人となりについて。

酔っぱらった若者が乱入してきたトラブルや、

他のボトル達とのあれこれ。

ナッちゃんの話しもしたよ。

彼は「ふぅん」とか「へぇ」とか連れない返事ばかりだったけど、ちゃんと最後まで聞いてくれた。

「ご主人様は、どんな人なんですか?」

おっと、冷めてるかと思ったけど、興味を持ちはじめたかな。

「僕たちは時々、人を飲んじゃうことがあるんだ。お酒なのに、おかしい話だよね。だから、節度が大事なんだって。

特に、この店みたいに人の多い場所ではね。

それを守れば、僕たちは人と人を繋ぐための良いアイテムになれるんだ。面白いよ、毎日色んな出会いを目撃できるんだ」

「・・・ご主人様のこと、聞いたんですけど」

やっぱり、そうくると思っていたよ。

「これは、僕がご主人様に教わったことだよ」

「・・・どんな人なんですか?」

「どんな人だと思う?」

「・・・まじめな人ですかね」

「うん、うん。それから?」

「なんか、無骨な感じもします」

へぇ、それは思ったことないなぁ。

彼には、あんちゃんがどんな風にうつるんだろう。

そう思うと、少しワクワクした。

こんな風に、色んな人がいる。

それぞれの視点が違うから、出会いは楽しいんだ。

きっと、彼だってそう思う日がくると思う。

「教えてくださいよ」

なかなか粘り強く質問してきたけど、

僕は「そのうちわかるよ」としか答えなかった。

でも、だいぶ打ち解けた気がする。

そう感じているのは、僕だけかなぁ。

「おや?こうじくんが二人になってるね」

その夜、あんちゃんは僕たちを見てそう言った。

「あの人が、ご主人様ですか?」

彼は、小声で聞いてきた。

そうだよ。

あんちゃんはね、自慢のご主人様なんだ。

君も、きっとすぐにわかるよ。

「次に君に会う時に、

日田の『山紫水明』が

どんな景色なのか話してあげるよ。

君は、君の目にうつった

『あんちゃん』について

ぜひ、僕に聞かせてくれよ」

最後まで、質問に答えてあげなくてごめんね。

もうすぐ、お別れだ。

「楽しみにしてるよ」

でも、きっとまた会える。

「うーん!」翌朝、背伸びをしたら身体がすごく軽かった。

あんちゃんが、丁寧に飲み干してくれたおかげかなぁ。

それとも、名札を外したせいかな。

昨夜『こうじくん』の名札を付けられた時の彼の顔、

なんとも言えない表情だったなぁ。

フフフ、思い出しても笑えるよ!

そんなことを思いながら、僕は車に揺られている。

山紫水明の景色を見るために。

次の旅の支度をするために。

また、誰かに出会うために。