「おやりなさい」

入社当時のMぐるまに、そう言ってくれたのはN先輩だけだった。

入社したての頃「面白いことをしたい」というMぐるまの言葉に、

周囲は冷ややかだった。時には生意気だと叱られることもあった。

そんな時、はじめて応援してくれたのがN先輩だ。

「しょーもないことでもいいじゃない」

「楽しみはこれからだろ」

N先輩の言葉に「そーです!そーなんです!!」と激しくうなずき、勇気をもらった。

Mぐるまが、仕事で失敗してもドジを踏んでも、

N先輩だけは「まちがいは愛嬌」と受け止めてくれた。

妻子とウルフルズとN先輩。Mぐるまはこの3つを愛していた。

「俺、今日、無理」

期待とは裏腹に、Mぐるまは即答で断られてしまった。

「いいちこ日田全麹の件だろ?今、何件受注できたの?」

N先輩は、すでにいいちこ日田全麹の件を知っているようだった。

「いや、まだゼロ件っす。だって、初日ですもん」

Mぐるまの『仕方ないじゃん』とといった口ぶりと、

さして可愛くもない『ですもん』がN先輩は納得できなかった。

「ふーん。じゃ、来週の月曜までに最低5件は受注してきてよ。

そしたら、月曜日に付き合ってやるから。ま、そういうことで」

そう言い残すと、N先輩はタイムカードを押してオフィスを出て行った。

「自力で1件も受注してないのに、すぐ人に頼るのは嫌いよ!」

それが、N先輩の答えだった。

あらためてカレンダーを眺めると、来週の月曜まで残り3日だった。

土日も出勤すれば5日になるのだが、愛娘と過ごす甘い週末を譲る気はなかった。

不思議とN先輩の態度に傷つくことはなかった。

むしろ「確かにな」と納得すらできた。

そして、そんな自分を「成長したな、俺」とも思っていた。

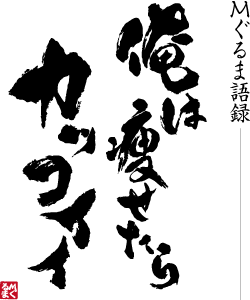

翌日からMぐるまは、社長からもらったTシャツを着用して営業した。

背中に「俺は痩せたらカッコイイ」の語録を背負っているおかげか、

掴みのデブネタもいつもより少し好調だった。

既存店という既存店に顔を出し、

Mぐるまは、エンヤコラと大爆走だった。

Mぐるまは、ナンダコラと大爆走した。

とにかく5件以上。そのために走り回った。

「おもしろいねーそのTシャツ」

いくつかのお店でTシャツを褒められたりした。

「そーです、そーなんです!!」

Tシャツを切り口に、いいちこ日田全麹をプッシュした。

「いいちこ日田全麹入れたら、1枚くれるのー?」

そんなことを言ってくれるお店もあった。

「そーです、そーなんです!!まさに、そのとーり!!」

調子の良い返事をしたりもした。

「Tシャツ1枚買うと思って…ぜひ!」

そんな営業トークをしたような気もした。

少しずつだが、数字が積み重なっていった。

残り1日、その日最後の営業先はBARだった。

「なにー?痩せたらかっこいいの?」

BARのオーナーは、すぐにTシャツをいじってくれた。

「そーです、そーなんです!!海外に行く時も使えますよ!」

Mぐるまは、オーナーの海外旅行好きな心をくすぐったつもりだった。

「ふーん、なんか いいちこっぽくないね」

Mぐるまが持参した、いいちこ日田全麹を味見しながらオーナーは話し続けた。

「香りも華やかだし、これなら味と価格のバランスもいいね」

オーナーは快くいいちこ日田全麹を購入してくれた。

Tシャツも気に入ってくれたらしく、着て見せてくれた。

もともとスリムなオーナーの身体を眺めつつ、

「痩せんでも、かっこええやん」と軽く嫉妬しつつ店を後にした。

月曜日、Mぐるまは約束通りN先輩とテストキッチンに向かった。

先週の大爆走の結果、約束の5件どころか7件の受注を手にしていた。

Tシャツを利用しまくった結果ではあるが、強引でも不安はなかった。

むしろ、N先輩に「やるじゃん」と行ってもらえて誇らしかった。

Mぐるまは、胸をはってテストキッチンに足を踏み入れた。

「お?珍しいね、Mぐるま」

「あ、いいちこ日田全麹の件だろ?」

テストキッチンには、ワインの勉強をしているスタッフが数名がいた。

フードメニュー提案のために試作品を作っている様子だった。

N先輩と二人きりではないことに少しがっかりしたり、

他のスタッフがいいちこ日田全麹の件を知っていたことに驚いたりしたが、

試作品から漂う美味しそうな香りが全てを消し去ってしまった。

ワインビネガーやレモンオリーブオイルを使って、

オリジナルドレッシングを試作するスタッフ。

グリルを使って肉料理を試作スタッフ。

パスタソースを試作するスタッフ。

「シェフか!」とツッコミたかったが「かっこええやんけ!」とも思った。

「それにしても、美味しそうだ」とは、ずっと思っていた。

Mぐるまが「今日は試食まで帰らない」と決心した時、

「何から聞きたい?」とN先輩に声を掛けられた。

Mぐるまは、ずっと気になっていた食材について質問した。

「これ、料理に使うんですか?つまみっすか?」

それは、クッキーのようなビスケットのような長方形のお菓子だった。

「これは、食材としてティラミスに使うことがほとんどだね。

イタリアではワインやエスプレッソに浸してシンプルに食べる場合もある。

いいちこ日田全麹には、合うかわからんけど…..試してみる?」

N先輩の丁寧な説明に、Mぐるまは少し心が傷んだ。

「いいちこ日田全麹に合うと思って質問した訳じゃないんです。

ただ美味しそうだったから気になったんです」

そう言えるわけもなく「はぁ、なるほど」と誤魔化した。

「み、味噌つけてみるか!?」

N先輩の突飛な提案に、Mぐるまは驚いた。

「調味料を変えるだけで、ガラっと味が変わることもあるしさ。

いいちこ日田全麹に合う味になるかもしれんじゃん!」

自分のためかと思うと、Mぐるまの心はますます痛んだ。

そして、ほんのりN先輩の味覚を疑った。

「いいっす、大丈夫っす。そもそも、このお菓子食べたことないし!」

MぐるまはN先輩の提案を止めようとした。

「だから、テストキッチンがあるんじゃん」

N先輩の言葉にMぐるまはハッとした。

「お客様に提案するにしてもさ、カタログの説明を棒読みするより、

自分で実際に作ってアドバイスさせてもらった方が心に響くだろ?

だから、みんなこうして試作してるんだしさ」

『なんのためにテストキッチンを使うのか』

Mぐるまはあらためて納得した。

「料理ができないなら、食えばいい。売りたい酒に合う味を見つけて提案しろよ」

N先輩は、Mぐるまが料理ができないことを察していた。

そして、スタッフが試作していたパスタをMぐるまの前に運んできた。

Mぐるまは感動していた。

あらためてテストキッチンを使う意味を教えてくれたこと、

料理ができないことを察して試食をすすめてくれたこと。

「はい!いただきます!」

いいちこ日田全麹をグラスに注ぎ、試作品を次々と口に運んだ。

どれもこれも美味かった。いいちこ日田全麹との相性も悪くないように感じた。

「いいっすね、いいっすね」を連呼するMぐるまだったが、

他のスタッフの評価はイマイチだった。

「もっと塩っ気のある方が」とか「やっぱり和食じゃないか」とか

様々な意見が飛び交ったが、Mぐるまにはどれもこれも美味しく感じた。

本日4品目のポークソテーを食べながら、Mぐるまはあることに気がついた。

「俺、何を食っても美味しく感じてしまう...」

いいちこ日田全麹の量も進み、酔いも回ってきた。

「N先輩、俺、なんでも美味いっす。このままじゃ提案できない。

そもそも、俺、どんな食事でもコーラでいけちゃうし...

この先、Tシャツがなくなったら受注できないかも…

どうしよう、Tシャツがなくなったら…提案もできないのに…」

そう口にしたような、しないような朦朧とした気分だった。

ただ、今日のN先輩に対する感謝の気持ちで胸が熱くなっていた。

時が経つにつれ、熱さは加速して本当に汗をかきはじめていた。

「暑っ!」

カウンターに伏せた身体を起こすと、テストキッチンには誰もいなかった。

みんな後片付けを済ませ、酔い潰れたMぐるまをおいて帰宅していた。

「あ〜…寝ちゃったんだ…」寝起きでぼんやりとしていたが、

酔い潰れたところで、問題が解決したわけではなかった。

「せっかくN先輩にアドバイスしてもらったのにな...」

残念そうに寝汗を拭うと、肩にかかっていた毛布がするっと床に落ちた。

寝汗の原因を発見し「チッ」と舌打ちをして毛布に手を伸ばそうとした時、

カウンターに1通の置き手紙を発見した。

『Mぐるま、頑張っているようだが風邪をひかないようにね。

それから、前に進むのも良いけれど、時には人生ゲームのように戻ることも大切だよ。

いいちこ日田全麹を買ってくれたお店に、答えがあるかもしれないからね』

社長の文字だった。

「買ってくれたお店に戻りなさい」

それが、今のMぐるまに対する社長の答えだった。

▼携帯版はこちら!

Copyright© 2011 Shibata Liquor Co., Ltd. All Rights Reserved. Produced by Powersource,Inc.